2025

01/07

11:52

来源:

国家统计局

扫一扫在手机打开当前页

正确解读总人口数据

一、解读总人口数据的注意事项

(一)正确区分常住人口与户籍人口

常住人口和户籍人口是中国最常使用的总人口指标口径。关于常住人口的基本定义已在本章第一节作了介绍。户籍人口则是指公民依照《中华人民共和国户口登记条例》已在其经常居住地的公安户籍管理机关登记了常住户口的人。这类人口不管其是否外出,也不管外出时间长短,只要在某地注册有常住户口,则为该地区的户籍人口。改革开放以来,随着经济社会的快速发展,中国的城乡之间、城市与城市之间人口流动的规模不断扩大,很多流动人员的户籍并未改变。因此,一些地区常住人口与户籍人口存在差异。目前,中国各级政府主要依据常住人口来规划经济社会发展,反映一个地区经济社会发展状况的指标,如人均国内(地区)生产总值增长情况、入学率、文盲率等,都是以该地区常住人口总数为分母的。

另外,还要特别注意,上述用于计算人均指标、作为分母的人口数据,是年中人口数即两年年末人口数据的平均值。而《国民经济和社会发展统计公报》《中国统计年鉴》等公布的总人口数为年末人口数据。

(二)关注自然增长率

人口自然增长率反映了人口再生产的强度。一般情况下,人口需要保持一定的增长,但如果超过了资源的承受能力,就会影响经济的可持续发展。因此,必须把人口自然增长率控制在可接受的范围内。

(三)注重分析老年人比例、城镇化率等重要人口结构数据

根据联合国的统计标准,如果一个国家(地区)60岁以上老年人口达到总人口的10%或者65岁以上的老年人口占总人口数的7%,那么这个国家(地区)就已经属于人口老龄化国家(地区)。人口老龄化国家(地区)往往社会负担沉重,经济发展压力大。

城镇化是指农村人口转化为城镇人口的过程,是世界各国工业化进程中必然经历的历史阶段。城镇化率是指一个国家(地区)常住于城镇的人口占该国家(地区)总人口的比例,是反映城镇化水平高低、揭示城镇化进程的一个重要指标。

二、1949—2021年中国总人口发展过程

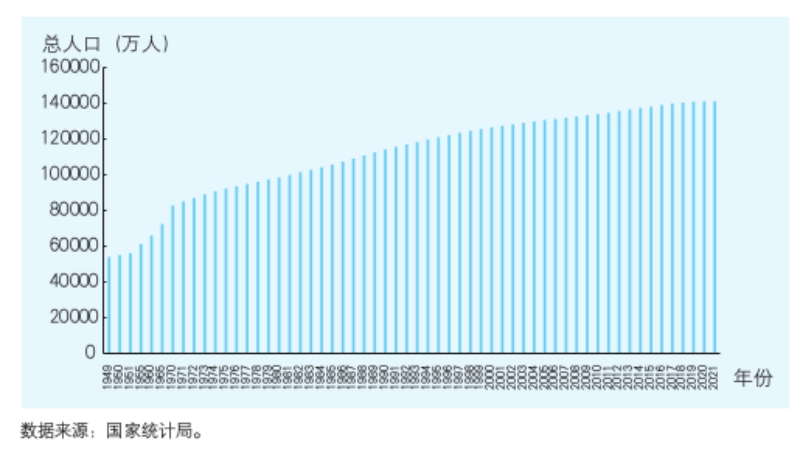

新中国成立以来,我国总人口由1949年的5.4亿人增加到2021年的14.1亿人(见图1),人口发展为中国经济的腾飞提供了宝贵的人力资源,为中国特色社会主义现代化建设奠定了坚实的人才基础。我国人口总量的发展过程可以划分为以下六个阶段。

图1 1949—2021年中国人口总量的发展变化

(一)第一个人口高增长阶段(1949—1957年)

新中国成立之前,由于战乱频繁,社会动荡不安,经济得不到发展,人口发展缓慢,明显呈现出高出生、高死亡、低增长的特征。新中国成立后,社会安定,经济发展,人民的生活水平及医疗卫生条件不断得到改善。人口的发展也出现了新的特征,死亡率大幅度下降,出生率维持在高水平,从而出现了自然增长率高的人口高增长状况。1949年底,全国总人口为5.42亿人,到1957年,总人口达到6.47亿人。1949—1957年的8年间,人口净增1.05亿人。这是新中国成立以后出现的“第一次人口增长高峰”。

(二)人口低增长阶段(1958—1961年)

1959年至1961年连续3年的自然灾害,经济发展出现了波折,人民生活水平受到影响,致使人口出生率锐减,人口自然增长率大幅度下降,其中1960年、1961年连续两年人口出现负增长。

(三)第二个人口高增长阶段(1962—1970年)

三年困难时期过后,经济发展状况逐渐好转,人口发展的不正常状态也迅速得到改变,人口死亡率开始大幅度下降,强烈的补偿性生育使人口出生率迅速回升,人口增长进入了新中国成立以来前所未有的高峰期,并一直持续到20世纪70年代初。这一时期,人口出生率最高达到43.6‰,平均水平在36.8‰;人口死亡率重新下降到10‰以下,并逐年稳步下降,1970年降到7.6‰。出生率的上升和死亡率的下降,使这一阶段的人口年平均自然增长率达到27.5‰,年平均出生人口达到2688万人,8年净增人口1.57亿人,总人口达到8.30亿人。这是新中国成立以后出现的“第二次人口增长高峰”。

20世纪70年代以前,人口快速增长带来的问题,致使人们开始不断进行反思,但在究竟如何对待的问题上仍存在着很多模糊乃至错误的认识。在有计划控制人口增长方面,始终没有形成一个明确的政策和行动。因此,以上增长阶段可以说是新中国成立后人口无计划自发的高增长时期。这一时期人口总量的剧增不但直接影响了当时国民经济的健康运行,而且还对以后相当长时间内的中国人口发展与经济运行产生了无法避免的影响。

(四)人口有控制增长阶段(1971—1980年)

20世纪70年代特别是70年代后期,是中国人口发展出现根本性转变的时期。新中国成立以来人口高速增长带来的压力,使人们认识到人口控制已迫在眉睫。中国政府开始实行计划生育,并陆续制定和完善了明确的计划生育政策,使人口高出生、高增长的势头得到迅速控制。人口由无计划自发的高增长进入了有计划可控制的增长时期。这一时期,人口出生率和自然增长率迅速下降,分别由1971年的30.7‰和23.4‰下降到1980年的18.2‰和11.9‰。然而,由于总人口基数庞大,这一阶段中国人口净增的绝对数仍相当可观。1971—1980年,全国总人口由8.52亿人增加到9.87亿人,净增1.35亿人,超过了第一次增长高峰时期的净增人口。

(五)第三个人口高增长阶段(1981—1990年)

进入20世纪80年代后,国家把实行计划生育、控制人口增长提升到了战略高度,计划生育被确定为一项基本国策。由于20世纪60年代初“第二次人口生育高峰”中出生的人口陆续进入生育年龄,加之20世纪80年代初《中华人民共和国婚姻法》的修改造成许多不到晚婚年龄的人口提前进入婚育行列,使得人口出生率出现回升。1981—1990年全国净增人口1.43亿人,平均年增长人口1584万人,1990年总人口达到11.43亿人。这是新中国成立以后出现的“第三次人口增长高峰”。

(六)人口平稳发展阶段(1991—2021年)

进入20世纪90年代后,随着计划生育工作的不断加强和完善,20世纪80年代人口的高出生率得到控制,并持续稳步下降。1991年人口出生率为19.7‰,2021年降至7.52‰。从1991年开始,每年净增人口不断下降,到2000年,净增人口已低于1000万人,2000—2010年,年均增加735万人,2010—2020年,年均增加717万人,中国人口进入平稳发展阶段。到2021年底,全国人口为14.1亿人。

三、如何解读2022年中国总人口数据

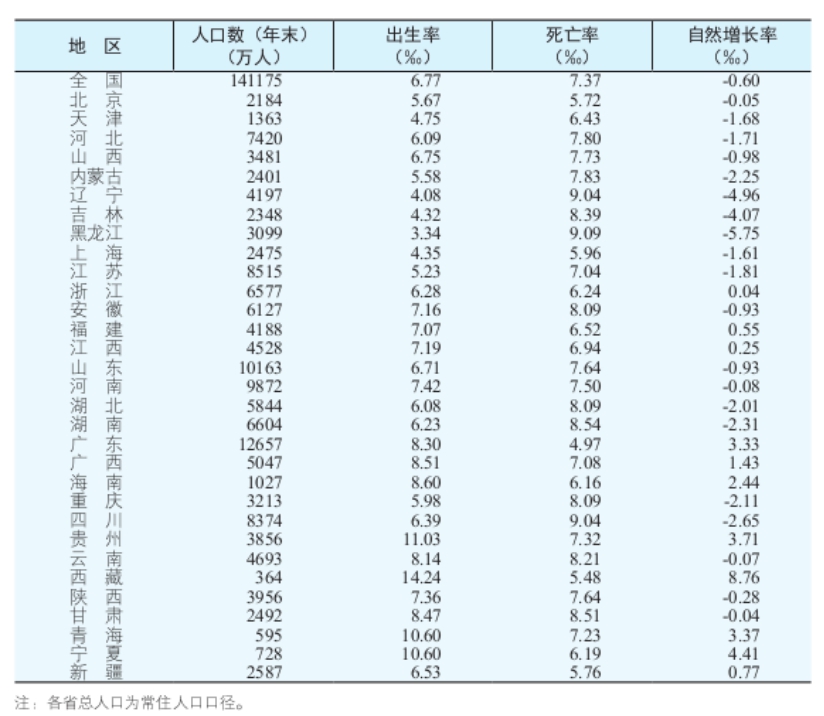

表1反映了2022年全国和分地区人口、出生率、死亡率、自然增长率的基本情况。从表1可以解读出以下信息:

(一)从总体情况看

2022年末,全国人口为141175万人,比2021年减少85万人;全年出生人口956万人,比2021年减少106万人;死亡人口1041万人,比2021年增加27万人。人口出生率为6.77‰,比2021年下降0.75个千分点;人口死亡率为7.37‰,上升0.19个千分点;人口自然增长率为-0.60‰,下降0.94个千分点。2022年我国人口总量略有下降主要是由于出生人口减少。一是因为育龄妇女持续减少。2022年,我国15—49岁育龄妇女人数比2021年减少400多万人,其中21—35岁生育旺盛期育龄妇女减少近500万人。二是因为生育水平继续下降。受生育观念变化、婚育推迟等多方面因素影响,2022年育龄妇女生育水平继续下降。

表1 2022年全国和分地区人口、出生率、死亡率、自然增长率

(二)从地区人口变动情况看

2022年末,东部地区人口为56569万人,占各省(区、市)人口合计的40.1%;中部36456万人,占25.8%;西部38306万人,占27.1%;东北9644万人,占6.8%,人口东多西少的格局仍然持续。从各省份人口规模来看,13个省份人口减少,18个省份人口增加,区域人口增减分化。常住人口位居前三位的省份分别是广东、山东和河南,分别是12657万人、10163万人和9872万人。

微博分享

微博分享 微信分享

微信分享

新公网安备 65010502000005号

新公网安备 65010502000005号